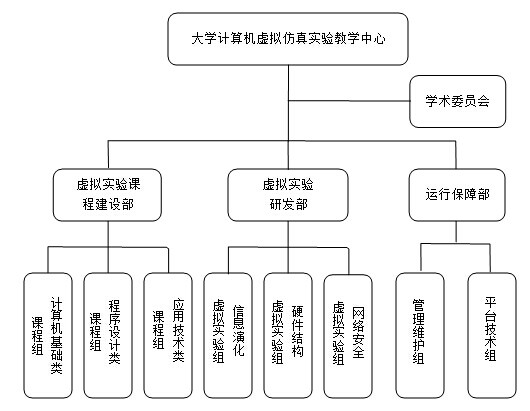

北京理工大学是一所国防特色鲜明、学科优势突出的985工程重点建设高校。在科研与教学相结合、互支持、谋创新的发展道路上,依托计算机科学与技术和软件工程2个一级学科、计算机北京市实验教学示范中心、以及计算机应用技术和数字表演与仿真技术等8个省部级重点学科和重点实验室,建设了“大学计算机虚拟仿真实验教学中心”(以下简称“中心”)。经过多年的积累与发展,中心已经形成了组织结构健全、平台系统完备、课程体系完整、学科覆盖广泛的可持续发展的良好态势。

1. 中心的建设背景与基础

"大学计算机"公共课(群)是面向非计算机各学科专业的大学教育阶段重要的公共基础课,迄今已有近二十年的历史,被国家列入了和大学数学、大学物理同样的基础课地位。新世纪以来,普适计算、云计算、社会计算、高性能计算风起云涌,在计算引领下,各学科对计算机科学的支撑作用提出了更高的要求。至此,大学计算机公共教学的职能不再是"计算机文化普及",而是以"计算思维"为导向,开展教学内容的深化改革,务求用计算机科学支撑多学科交叉融合,进行创新能力培养。

然而,长期以来属于计算机公共课的实验体系却一直难于建立,导致“实验教学”被使用工具软件的“实践教学”所代替。这个定位使大多数的实验教学内容和教学模式被局限于软件操作实践,而忽略了对计算机科学素养和思维方式的培养,在很大程度上影响了计算机科学对各学科人才培养的支撑。

针对计算机公共教学中普遍存在的信息演化可视难、微观结构可及难、不可逆操作实施难的问题,中心树立了学科引领、实验创新、校企结合、资源共享的理念,致力于探索公共课的实验教学内容和实验教学模式,支持各学科创新人才的培养。

中心面向全校19个学院、66个本科专业,覆盖理、工、管、文、经、法六大学科门类,开设23门必修课和实验选修课,为全体本科生的计算机公共课提供教学和实验支撑。中心拥有国家杰出青年基金获得者、北京市教学名师、教育部新世纪人才8人,“计算机公共课教学团队”获批国家级优秀教学团队,计算机科学与技术、物联网工程、软件工程等3个专业入选“教育部卓越工程师培养计划”,“C语言程序设计”等5门课程获批国家级精品课程、国家级双语示范课程、国家级精品资源共享课程、国家级来华留学英语品牌课程和国家级首批MOOC上线课程。中心编著了国家级、省部级精品教材15部,承担了国家级、省部级教改项目15项,获得国家级和北京市教学成果奖44项。中心近三年承担973、863课题及其子课题12项,国家自然科学基金39项,年均科研经费近3000万元。重要研究成果已经应用于航空航天多武器体系对抗仿真、北京奥运会全景式智能仿真编排系统、国庆60周年游行仿真指挥系统、中央电视台春节联欢晚会舞台数字仿真系统、主题公园设计等多个领域,得到社会各界的广泛关注。

2. 中心的建设目标与措施

中心的建设目标是在信息时代多学科交叉融合的背景下,强调素质教育、注重计算思维,为各学科培养复合型的拔尖创新人才。围绕这一目标,中心开展了一系列教学改革:

(1)实施分层分类教学,加强计算机公共课(群)的内涵建设

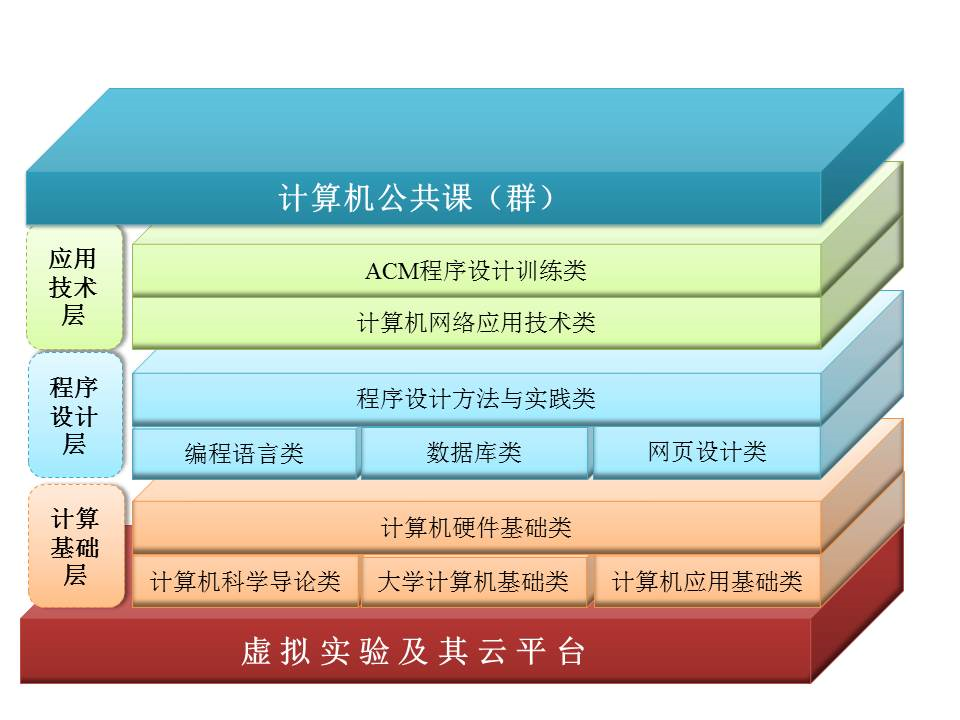

中心以“程序设计”和“大学计算机”课程为龙头,统筹规划、因材施教,构建了适应于多学科交叉人才培养目标的一体化课程体系和多元化实施方案。中心对计算机公共课程体系进行了一体化设计(如图1所示),提出了“1群3层10类”的分层分类课群建设体系,包括1个计算机公共课群,面向计算基础层、程序设计层和应用技术层等3个教学层次,开设了大学计算机基础类、计算机硬件基础类、编程语言类等10类课程。该体系以虚拟实验及其云平台为支撑,解决了公共教学与专业需求脱节、课程之间相互独立、学生知行不统一的问题,为多元化专业对人才培养的需求提供了解决方案和实施办法。特别是使得计算机硬件基础类、计算机网络应用技术类等公共课群中实验环节难以实施的课程,在虚拟实验的支撑下得以实现。

图 1 基于计算思维的大学计算公共课(群)体系图

(2)运用虚拟现实和仿真计算技术,推动计算机公共课群实验教学改革

中心以计算思维为导向,学科引领、技术推动,建立了虚实结合的实验教学资源。针对信息演化过程不可视的特点,设计开发了信息演化虚拟实验,把不可视的信息传输过程和软件内部运行机制用虚拟交互和演示验证的实验方法变得可视、可验证。针对计算机微观结构不可及的特点,设计开发了硬件结构虚拟实验,把不可及的硬件微观结构及其运行机制抽象为不同层级的模块,使之可及、可理解。针对计算机病毒等危害不可逆的特点,设计开发了网络安全虚拟实验,将具有危害性的实验内容在虚拟环境中模拟实现,避免真实实验造成的损失。

为了支撑上述三类实验资源,中心创建了虚拟实验云端平台,实现了10门必修课程的78个虚拟实验,使“图灵机模型”、“数据溢出”、“信息转换”、“算法过程”等已经丢失的重点、难点概念和原理得以验证和展现。

目前,有18个虚拟实验已经出版了实验教材、申请了软件著作权,并正式布局于网络云端,免费向全国开放,已被合肥工业大学等多所高校采用。

(3)建立科研与教学良性互动,提升多学科交叉的创新能力培养

中心以教师科研与教学的良性互动为导向,强化融合、推动转化,打造教学、科研、校园文化三位一体的大学生创新能力培养环境和氛围。一方面,利用科研成果充实、完善实验教学,奥运项目中的跟随算法、队形变换算法,国家自然科学基金中的演化计算原理等都已经转化为虚拟实验教学案例;另一方面,通过与IBM、东软集团等IT企业和内蒙一机等跨行业企业的密切合作,丰富教学内容、拓展实践领域、促进竞赛开展、深化实验改革。近三年来在学生科技竞赛中获得省部级以上奖励60余项,并于2013年获得全国挑战杯“特等奖”。

综上所述,大学计算机公共课覆盖所有本科专业,在人才的素质教育和创新能力培养中具有举足轻重的作用。近年来,以计算思维为导向的大学计算机教育教学改革已经引起全社会的关注,中心开展的一系列工作为计算思维的落地探索了一条基于虚拟实验教学的有效途径。中心将继续加强内涵建设,强化学科优势,大力推动科研向教学的转化,不断丰富和拓展虚拟实验资源,在全国以及更大范围内发挥示范、辐射和引领作用。